|

|

[ Dance-musique ] [ Plantes ] [ Animaux ] [ Litterature ] [ Ciné ] [ Images ]

|

|

|

| |

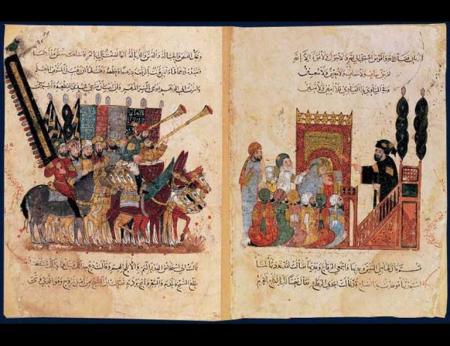

Littérature arabe

28/09/2006 21:02

Littérature de langue arabe

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La littérature Arabe concerne tous les écrits (en prose ou en vers) rédigés en langue Arabe. Cela ne comprend pas les œuvres écrites avec l'alphabet arabe utilisé pour transcrire une autre langue comme c'est le cas avec le Persan ou l'Ourdou. Le terme arabe utilisé pour désigner la littérature est adab qui dérive d'un mot signifiant "inviter quelqu'un à un repas" et qui emporte les idées de politesse, de culture et d'enrichissement.

La littérature Arabe a emergé au 6ème siècle. Les temoignages antérieurs ne constituent que des fragments de langue écrite. C'est le Coran au 7ème siècle qui a eu l'influence la plus durable sur la culture Arabe et sa littérature.

La littérature pré-islamique

La periode précédant la rédaction du Coran et le développement de la civilisation islamique est appelée Jahiliya ou "période de l'ignorance" par les musulmans. Ce terme d'ignorance faisant référence à l'ignorance religieuse. Bien qu'il y ait peu de trace de littérature écrite durant cette période, la tradition littéraire orale est déjà riche et développée. C'est dans les dernières décenies de la fin du 6ème siècle que commence à se développer une véritable tradition littéraire écrite. Les premiers écrits seront compilés deux siècles plus tard dans deux recueils de poèmes : le Mu'allaqat et le Mufaddaliyat. Ces ouvrages de synthèse ne donnent qu'une vision partielle de ce que pouvait être la littérature de l'époque. Il est probable que seul les poèmes ou les parties de poèmes jugés les meilleurs aient été conservés.

La période Coranique et l'Islam

Le Coran a été la premiere oeuvre majeure et la plus influente de la littérature arabe.

Le Coran a eu une influence considérable sur la langue arabe. La langue utilisée dans le Coran a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui "l'arabe classique" qui joui toujours d'un important prestige parmi les locuteurs des dialectes arabes modernes. Non seulement le Coran est la première œuvre de longueur significative écrite en arabe, mais il présente également une structure bien plus complexe que les travaux littéraires précédents avec son organisation en 114 sourates (chapitres) qui contiennent 6236 ayats (versets). Il présente de nombreuses figures littéraires : injonctions, narrations, homélies, paraboles (considérées comme des paroles divines), ainsi que des instructions et même des commentaires sur le Coran lui-même et la manière dont il sera reçu et compris. Paradoxalement, il est également autant admiré pour ses multiples métaphores complexes que pour la clarté de son texte, une caractéristique qu’il mentionne lui même dans la sourate 16:103.

Bien qu’il contienne des éléments à la fois de prose et de poésie (ce qui le rapproche du genre littéraire saj’ ou prose rythmique), le Coran est considéré comme une œuvre unique qui n’entre pas dans ces classifications littéraires. Le texte est compris comme une révélation divine et il est vu comme étant éternel et incréé. Cette approche particulière a conduit à l’apparition de la doctrine du i’jaz ou “inimitabilité du coran” qui affirme que personne ne peut copier son style littéraire ni même ne doit essayer. En proscrivant les écrits d’inspiration coranique, cette doctrine du i’jaz a peut être un peu limité l’impact du Coran sur la littérature arabe. Le Coran lui-même critique les poètes dans sa 26ème sourate, appelée “Ash-Shu’ara” ou “Les Poètes”:

"Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent." 16:224

Ceci a probablement exercé une pression sur les poétes pré-islamique du 6ème siècle dont la popularité parmi le peuple les mettait en concurrence avec le Coran. En effet, on constate ensuite un manque manifeste de poètes dignes de ce nom jusqu’au 8ème siècle. Une exception notable est cependant à relever, il s’agit d’Hassan ibn Thabit qui composa des poèmes à la gloire de Mahomet et fut connu comme le « poète prophète ». Tout comme la bible a tenu une place importante dans les littératures des langues étrangères, de même le Coran a marqué durablement l’arabe. Il est la source de nombreuses idées, allusions et citations et son message moral a influencé de nombreux travaux ultérieurs.

En dehors du Coran, les hadith qui consignent la tradition de ce que Mahommet est sensé avoir dit et fait dans sa vie constituent une véritable somme littéraire. La totalité de ces actes et travaux sont appelés sunnah ou « le chemin ». Parmi les hadith, certains, considérés comme plus authentiques, sont distingués sous le nom de sahih. L’une des collections de hadith les plus emblématiques inclus ceux de Muslim ibn al-Hajjaj et ceux de Mohammed al-Bukhari.

Une autre composition littéraire importante parmi les études Coranique est le tafsir ou « commentaire sur le Coran ». Les écrits arabes en relation avec la religion inclus également de nombreux sermons et des textes de prières comme les paroles d’Ali qui furent collectées au cours du 10ème siècle dans le Nahj al-Balaghah ou « le chemin de l’éloquence »

L’Erudition Islamique

Les recherches sur la vie et l’époque de Mahomet et la détermination des parties authentiques des sunnah, furent une des premières causes majeures du développement de l’érudition en langue arabe. Une des raisons du rassemblement de la poésie pré-islamique tient au fait que certains de ces poètes étaient proche du prophète (comme par exemple Labid qui a vraiment rencontré Mahomet et s’est convertit à l’Islam) et que leurs écrits éclairaient l’époque à laquelle ces événements s’étaient produit. Mahomet a également inspiré les premières biographies arabes, connues sous le nom d’al-sirah al-nabawiyyah. La toute première fut rédigée par Wahb ibn Munabbih mais c’est Muhammad ibn Ishaq qui écrira la plus célèbre. Tout en traitant de la vie du prophète, les lettrés racontaient également les événements et les batailles du début de l’ère Islamique et leurs récits présentent aussi de nombreuses digressions sur les anciennes traditions bibliques.

Un certain nombre des premiers travaux qui étudiaient la langue arabe ont été commencé au nom de l’Islam. La tradition rapporte que le calife Ali, après avoir lu un Coran qui présentait des erreurs, a demandé à Abu al-aswad al-Du'ali d’écrire un livre qui codifierait la grammaire arabe. Un peu plus tard, Khalil ibn Ahmad écrira le "Kitab al-Ayn", premier dictionnaire d’Arabe qui comprenait également des travaux sur la prosodie et la musique. Son élève, Sibawayh, produira l’œuvre la plus respectée de la grammaire Arabe connue sous le nom de "al-Kitab" qui signifie simplement « le livre ».

D’autres califes ont exercés leur influence sur l’arabe comme Abd al-Malik qui en a fait la langue officielle de l’administration du nouvel empire, et Al-Mamun qui a fondé la Bayt al-Hikma ou « maison de la sagesse » à Bagdad, centre de recherche et de traduction. Les cités de Bassorah et Koufa, qui entretenaient une rivalité tenace, furent deux autres foyers d’enseignement importants dans le monde arabe naissant.

Les institutions fondées principalement dans le but d'analyser en profondeur la religion islamique, fournirent un apport inestimables dans l’étude de nombreux autres sujets. Le calife Hicham ben Abd al-Malik fut déterminant dans l’enrichissement de la littérature en enseignant aux lettrés à traduire les œuvres étrangères en arabe. Le premier de ces textes fut probablement la correspondance d’Aristote avec Alexandre le Grand, traduit par Salm Abu al-'Ala'. A l’Est, et dans un genre littéraire tout autre, Abdullah ibn al-Muqaffa traduisit les fables animales du Panchatantra. Ces traductions ont gardées vivantes l’érudition et l’enseignement, en particulier celui de la Grèce antique, alors que l’Europe est en plein Moyen-Âge. Beaucoup de ces travaux furent ensuite réintroduit en Europe par le biais des versions arabes.

La poésie Arabe

Une grande partie de la littérature Arabe précédant le 20ème siècle se présente sous la forme de poésies, et même les écrits qui n’appartiennent pas à proprement parler à ce genre, contiennent des bribes de poésie ou prennent la forme de la prose rythmée ou « saj' ». Les thèmes du registre poétique vont des oraisons solennelles aux pamphlets acerbes ou encore des compositions mystiques et religieuses aux poèmes célébrant la sensualité et le vin. Une des caractéristiques essentielle du genre poétique, et qui sera également recherchée dans tous les autres genres littéraires, est l’idée qu’il doit être agréable à l’oreille. La poésie et la majeure partie de la prose furent écrite dans le but d’être déclamée a voix haute et un grand soin fut apporté pour rendre toutes les compositions aussi mélodieuses que possible. En effet « saj'» signifiait à l’origine « le roucoulement de la colombe ».

La littérature non fictionnelle

Les compilations et les manuels

Vers la fin du 9ème siècle, Ibn al-Nadim, un libraire Bagdadi compila un travail de toute première importance pour l’étude de la littérature Arabe. Son Kitab-al-Fihrist est un catalogue de tous les livres disponibles à la vente à Bagdad et il donne une fascinante vision d’ensemble de l’état de la littérature de cette époque.

Une des formes de littérature la plus fréquente durant la période des Abbassides fut la compilation. Il s’agissait de collection de faits, d’idées, de poèmes et d’histoires instructives traitant d’un thème à la fois et recouvrant des sujets aussi divers que la maison et le jardin, les femmes, les resquilleurs, les aveugles, la jalousie, les animaux et l’avarice. Les trois dernières de ces compilations furent écrites par al-Jahiz, un maître incontesté du genre. Ces collections furent très utiles aux nadim (compagnon d’un chef ou d’un noble) dont le rôle était souvent de régaler leur maître avec des histoires et des nouvelles utilisées pour distraire ou pour conseiller.

Un autre type d’œuvre fut associé de près aux collections, il s’agit du manuel, dans lequel les écrivains comme ibn Qutaybah donnèrent des instructions sur des sujets comme l’étiquette, comment gouverner, comment être un bon bureaucrate et même comment écrire. Ibn Qutaybah écrivit également l’une des toutes premières histoires du peuple Arabe en puisant à la fois dans les histoires bibliques et dans les contes populaires mais aussi et surtout en se referant aux événements historiques.

Le thème de la sexualité fut fréquemment exploré dans la littérature Arabe. Le ghazal ou poème d’amour a une longue histoire étant parfois tendre et pur et à d’autres moments beaucoup plus explicite. Dans la tradition soufi, les poèmes d’amour connaîtront une large portée mystique et religieuse. Des guides sexuels furent également rédigés comme « le jardin parfumé », le Tawq al-hamamah (« collier de la colombe ») de ibn Hazm et le Nuzhat al-albab fi-ma la yujad fi kitab (« jubilation des cœurs concernant ce qui ne sera jamais trouvé dans un livre ») de Ahmad al-Tifashi. D’autres ouvrages s’opposeront à de telles œuvres comme le Rawdat al-muhibbin wa-nuzhat al-mushtaqin (« la prairie des amoureux et la distraction des amoureux éperdus ») de ibn Qayyim al-Jawziyyah qui donne des conseils sur la manière de séparer l’amour et la luxure et ainsi d’éviter le péché.

Les Biographies, Chroniques et Récits de voyages

En dehors des premières biographies de Mahomet, le premier biographe majeur a approfondir des personnages plutôt que de se limiter à la rédaction d’hymnes de louange fut al-Baladhuri qui, avec son Kitab ansab al-ashraf ou « livre des généalogies des nobles », présente une véritable collection de biographies. Un autre dictionnaire biographique important fut commencé par ibn Khallikan puis complété par al-Safadi. Enfin le Kitab al-I'tibar qui nous relate la vie de Usamah ibn Munqidh et son expérience des batailles des croisades constitua une des premières autobiographies d’importance.

Ibn Khurradadhbih, apparemment un fonctionnaire du service postal de l’époque, écrivit un des tous premiers guides de voyage. La forme se popularisa par la suite dans la littérature Arabe à travers les ouvrages d’ibn Hawqal, d’ibn Fadlan, d’al-Istakhri, d’al-Muqaddasi, d’al-Idrisi ainsi que ceux d’Ibn Battûta dont les voyages devinrent mémorables. Ces ouvrages donnèrent une vision fascinante des nombreuses cultures du vaste monde islamique et offrirent également des perspectives de conversion des peuples non musulmans des extrémités de l’empire. Ils firent connaître également à quel point les musulmans étaient devenus une puissance commerciale de premier plan. Le plus souvent, ces ouvrages prenaient la forme de comptes-rendus foisonnant de détails géographiques et historiques.

Certains écrivains se concentrèrent sur l’histoire en général, comme al-Ya'qubi et al-Tabari, alors que d’autres se focalisèrent sur des périodes et des lieux précis comme ibn al-Azraq qui relate l’histoire de la Mecque ou ibn Abi Tahir Tayfur qui écrivit celle de Bagdad. Parmi les historiens Arabes, c’est ibn Khaldun qui est considéré comme le plus grand penseur. Sa chronique Muqaddima, qui prend pour objet d’étude la société, est un texte fondateur de la sociologie et de l’économie arabe.

La littérature arabe moderne

On appelle littérature arabe moderne la littérature qui débute avec la nahda (نهضة). Le terme qu’il est convenu d’appeler renaissance, signifie littéralement éveil, essor, envol . Ce mouvement est historiquement déterminée à partir du XIXè siècle. Il accompagne la longue agonie de l’empire ottoman, qui au début du siècle comprend encore la plus grande partie du Moyen-Orient et du Maghreb. Il est contemporain des premières convoitises occidentales, la France, le Royaume-Uni et l’Italie se disputant ces provinces de l’empire qui sera peu à peu démembré jusqu’à disparaître définitivement en 1923. Il est la conséquence indirecte des deux réformismes politico-religieux qui ont surgi au milieu du XVIIè siècle : celui de Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb (1703-1792), qui préchait le retour à un islam primitif, débarassé des innovations postérieures au IXè siècle ; et celui de la confrérie des Sénoussis (Libye) qui prônait, dès 1835, la résurrection nationale et luttait contre les Ottomans d’abord, les Italiens ensuite. Ce réveil est aussi le résultat en même temps que l’un des moteurs des réformes économiques, sociales et politiques que la Sublime Porte est peu à peu obligée de consentir et de celles qui, à la suite de la campagne de Napoléon Bonaparte (1798-1801), sont initiées en Égypte par Muhammad ‘Alî (1805-1839), puis poursuivies par son fils ‘Ismâ‘il (1863-1879). Il est enfin, au Liban et en Syrie, la conséquence de l’activité accrue des missionnaires, qui se servent de l’arabe pour leur enseignement et leut propagande, fondent des établissement scolaires, puis militaires, et installent des imprimeries ; Cet ensemble de facteurs va peu à peu transformer les mentalités, si bien que vers le milieu du siècle émerge au Proche-Orient ce que l’on a pu appeler l’intellectuel moderne. C’est du milieu du XIXè que l’on date parfois la Nahda, le réveil des lettres arabes se produisant à cette époque. Cependant, on considère souvent que l’événement qui en marque le début est la campagne d'Égypte de Napoléon, puisque c’est à ce moment que le monde moderne fait son intrusion dans la région. Entre 1798 et 1801, Bonaparte va occuper l’Égypte afin de couper la route des Indes aux Britanniques, et d’en faire une colonie. L’armée française met en déroute les gouverneurs mamlouks, et occupe le pays, ce qui va achever de déconsidérer les anciens gouvernants aux yeux des arabes. Elle est accompagnée de techniciens, d’administrateurs, de savants, qui excitent la curiosité des ‘ulamâ’ et les initient au savoir occidental. Le chroniqueur et historien ‘Abd ar-Rahmân al-Jabartî (1753-1825) donne un précieux témoignage de cet émerveillement des élites, doublé de la prise de conscience du retard de leur pays sur l’Europe. Le projet militaire des Français échoue, cependant, à leur départ, les ‘ulamâ’ feront tout pour empêcher le retour au pouvoir des mamlouks et élisent comme gouverneur Muhammad ‘Alî, officier albanais de l’armée turque. Celui-ci, militaire, a pour priorité la modernisation de l’armée et de l’appareil d’État. Néanmoins, il a conscience que toute réforme passe par la formation d’une élite et donc la mise en place d’une politique éducaive ouverte. Dans ce but, il fonde la première imprimerie égyptienne à Bûlâq en 1822, ouvre des écoles laïques, prmaires et secondaires, et envoie des étudiants boursiers se former en Europe. Ces trois facteurs seront les éléments déterminants du renouveau de la littérature arabe.

La réactivation des genres littéraires classiques (al-ihyâ’)

De la la maqâma (مقامة) et la rihla (رحلة)vers le roman de formation

Deux mouvements se font sentir:

Ihyâ' (احياء) litt. "réanimation, revivification" Processus qui consiste à se tourner vers le patrimoine arabe classique pour le réinventer. Analogies avec la Renaissance européenne

Iqtibâs (اقتباس) litt. "allumage de son feu au foyer d’un autre"; puiser son inspiration dans les œuvres littéraires européennes, voire les adapter ou les imiter. Divergences avec la Renaissance.

Quelques auteurs et œuvres-clé

Rifâ‘a Râfi‘i at-Tahtâwî (1801-1873)

‘Alî Mubârak (1823-1893)

Dans son livre ‘Alam ad-dîn (1882), pseudo-roman à vocation didactique, il relate le voyage de deux personnages, un Egyptien et un Britannique, à travers l’Égypte puis la France. Relevant de la tradition de la rihla autant que de la maqâma, il a pour but d’instruire le lecteur, et à cet effet regorge d’informations diverses. Il se distingue par l’introduction d’une structure narrative qui, quoique lâche, souligne le désir de divertir le lecteur. On peut noter que les relations entre les personnages ne sont pas conflictuelles, et bien au contraire insiste sur la nécessité de coopération entre Occident et Orient.

Muhammad al-Muwaylihî (1868-1930)

Il écrit Hadîth ‘Isâ B. Hishâm (trad. fr. Ce que conta ‘Isâ Ibn Hishâm, 2005) qui sera tout d’abord publié en feuilleton dans le journal appartenant à son père (1898-1902), puis publié en volume en 1907. Le titre est emprunté à un personnage des maqâmât de al-Hamadhânî. Le protagoniste principal en est un pacha de l’époque de Muhammad ‘Alî, réssuscité au milieu du XIXè siècle. Un jeune lettré du Caire, personnage du titre, le fait voyager dans les couches de la société cairote. Les instituations et les différents milieux sont décrits avec ironie, que ce soient la bourgeoisie nouvelle qui singe les mœurs occidentales sans les avoir assimilées, ou la Justice corrompue. Ensuite, les deux personnages partent visiter l’Europe et l’Exposition Universelle de Paris, décrite avec précision. Bien que son style soit traditionnel et sa prose souvent rimée, l’originalité du thème et de la construction en fait une œuvre charnière dans la littérature arabe

Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_de_langue_arabe » &

| |

|

|

|

|

|

|

| |

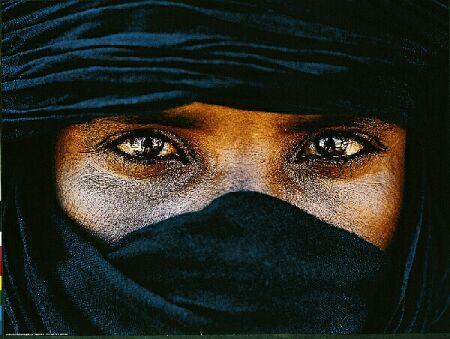

Desert

25/09/2006 21:01

Voici quelques phrases que j'avais trouvé cet été dans une exposition sur le desert:

Desert

Le Miel est Amer dans la Bouche du Malade.

Une Nuit de Noces exige une Année de Réflexion.

Fais- Toi Rare, tu ne seras que plus respecté.

On ne peut pas mettre deux Épées dans le même Foureau.

L’Amour Impatient n’apporte que Déboires.

Laideron de bonne compagnie vaut mieux que Beauté ennuyeuse.

Aucune Beauté n’est Parfaite, même le Coquelicot est entaché de Noir.

Un seule Grain de fève ne fait pas un Repas.

Vises toujours la Lune, même si tu rates tu atterriras parmi les Étoiles.

Qui ne se Plante jamais n’a aucune chance de Pousser

Mon Maître se réjouit avec ses Femmes et moi j’attends l’Ombre de son Retour.

Les Yeux qui ne m’aiment pas, je les Vois de très loin.

Le Four est Chaud et la Pelle Adroite.

Nage Là où tu as Pied.

Les Cheveux de ma Fille sont longs et abondants : ils ont pas besoin de Rubans.

Engendre un bel Enfant, on se disputera pour l’Embrasser.

La Belle-Fille a juré de n’aimer sa Belle-Mère que si le charbon noir devient charbon blanc.

La Beauté Capricieuse se permet d’être injuste.

Il n’y a pas d’Impôt sur les idées.

Seul ton Ongle peut te gratter le Dos.

Si tu sais qu’il y a des Vêtements, que t’importe s’il est Mal Habillé.

Le Forgeron n’a jamais possédé une Épée.

Les Cheveux Blanc de l’homme ne sont que la Poussière soulevé par le Galop du temps.

Belle Poitrines et Belles Tailles n’y font rien : c’est la Chance qui fait tout.

C’est au gourmand que manqueront les bonnes Bouchées.

« C’est un lion », le voici Déjà.

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Chauve-Souris

25/09/2006 17:35

CHAUVE-SOURIS

La chauve-souris est un petit mammifère de l'ordre des chiroptères. Elle possède un corps semblable à celui de la SOURIS et des ailes qui lui permettent de voler comme un OISEAU; celles-ci sont constituées, en réalité, de membranes cutanées tendues entre les doigts de l'ANIMAL. La femelle peut, tout en volant, allaiter son petit. La chauve-souris commune dans nos régions - la pipistrelle - mesure 20 cm d'envergure et se nourrit d'INSECTES, ce qui en fait un animal très utile. Il existe dans le monde 981 espèces de chiroptères, insectivores ou frugivores.

Les chauves-souris se groupent volontiers en bandes et se réfugient, l'HIVER, dans des coins abrités, greniers ou carrières. On a pensé longtemps qu'elles étaient aveugles : c'est inexact ! Toutefois, leurs yeux sont peu développés et mal accoutumés à la lumière. Dans l'obscurité, elles évitent donc les obstacles grâce aux ULTRA-SONS qu'elles émettent. Les objets réfléchissent l'ÉCHO de ces ultra-sons dont leurs oreilles, très sensibles, ont une perception immédiate. Ce système SONAR est fondé sur le même principe que le RADAR, utilisé depuis la dernière guerre par toutes les armées et marines du monde pour localiser les avions et les navires qu'il est préférable de ne pas rencontrer...

Source : http://www.yfolire.net/sais/anim_c4.htm

| |

|

|

|

|

|

|

| |

La Morte de Guy de Maupassant

24/09/2006 14:19

LA MORTE

Je l'avais aimée éperdument ! Pourquoi aime-t-on ? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le coeur qu'un désir, et dans la bouche qu'un nom : un nom qui monte incessamment, qui monte, comme l'eau d'une source, des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres, et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière.

Je ne conterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontrée et aimée. Voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppé, lié, emprisonné dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs.

Et voilà qu'elle mourut. Comment ? Je ne sais pas, je ne sais plus.

Elle rentra mouillée, un soir de pluie, et le lendemain, elle toussait. Elle toussa pendant une semaine environ et prit le lit.

Que s'est-il passé ? Je ne sais plus.

Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On apportait des remèdes; une femme les lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard brillant et triste. Je lui parlais, elle me répondait. Que nous sommes-nous dit ? Je ne sais plus. J'ai tout oublié, tout, tout ! Elle mourut, je me rappelle très bien son petit soupir, son petit soupir si faible, le dernier.

La garde dit :"Ah!" Je compris, je compris ! Je n'ai plus rien su. Rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot : " Votre maîtresse." Il me sembla qu'il l'insultait. Puisqu'elle était morte on n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassai. Un autre vint qui fut très bon, très doux. Je pleurai quand il me parla d'elle.

On me consulta sur mille choses pour l'enterrement. Je ne sais plus.

Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans. Ah ! mon Dieu !

Elle fut enterrée ! enterrée ! Elle ! dans ce trou ! Quelques personnes étaient venues, des amies. Je me sauvai. Je courus.

Je marchai longtemps à travers des rues. Puis je rentrai chez moi.

Le lendemain je partis pour un voyage.

Hier, je suis rentré à Paris.

Quand je revis ma chambre, notre chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort, je fus saisi par un retour de chagrin si violent que le faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qui l'avaient enfermée, abritée, et qui devaient garder dans leurs imperceptibles

fissures mille atomes d'elle, de sa chair et de son souffle, je pris mon chapeau, afin de me sauver. Tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passai devant la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir, des pieds à la tête, chaque jour, en sortant, pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie, des bottines à la coiffure.

Et je m'arrêtai net en face de ce miroir qui l'avait souvent reflétée. Si souvent, si souvent, qu'il avait dû garder aussi son image.

J'étais là debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre, sur le verre plat, profond, vide, mais qui l'avait contenue tout entière, possédée autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace - je la touchai, - elle était froide ! Oh ! le souvenir ! le souvenir ! miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible, qui fait souffrir toutes les tortures ! Heureux les hommes dont le coeur, comme une glace où glissent et s'effacent les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour ! Comme je souffre ! Je sortis et, malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allai vers le cimetière.

Je trouvai sa tombe toute simple, une croix de marbre, avec ces quelques mots: "Elle aima, fut aimée, et mourut."

Elle était là, là-dessous, pourrie ! Quelle horreur ! Je sanglotais, le front sur le sol.

J'y restai longtemps, longtemps. Puis je m'aperçus que le soir venait. Alors un désir bizarre, fou, un désir d'amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire ?

Je fus rusé. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais, J'allais. Comme elle est petite cette ville à côté de l'autre, celle où l'on vit l Et pourtant comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts. Il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de place, pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines.

Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous, presque rien, un champ, presque rien ! La terre les reprend, l'oubli les efface. Adieu !

Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine.

J'étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert. Je m'y cachai tout entier, entre ces branches grasses et sombres.

Et j'attendis, cramponné au tronc comme un naufragé sur une épave.

Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de morts.

J'errai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j'allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route, je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées ! Je lisais les noms avec mes doigts, en les promenant sur les lettres. Quelle nuit ! quelle nuit ! Je ne la retrouvais pas !

Pas de lune! Quelle nuit! J'avais peur, une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes de tombes ! Des tombes ! des tombes ! des tombes. Toujours des tombes ! A droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout, des tombes ! Je m'assis sur une d'elles, car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient.

J'entendais battre mon coeur ! Et j'entendais autre chose aussi ! Quoi ? un bruit confus innommable ! Etait-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit ? Je regardais autour de moi!

Combien de temps suis-je resté là ? Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur, j'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir.

Et soudain il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait, comme si on l'eût soulevée. D'un bond je me jetai sur le tombeau voisin, et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite; et le mort apparut, un squelette nu qui, de son dos courbé la rejetait. Je voyais, je voyais très bien, quoique la nuit fut profonde. Sur la croix je pus lire : "Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de cinquante et un ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur."

Maintenant le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassa une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin, ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées; et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivit en lettres lumineuses comme ces lignes qu'on trace aux murs avec le bout d'une allumette :

"Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de cinquante et un ans. Il hâta par ses duretés la mort de son père dont il désirait hériter, il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il le put et mourut misérable."

Quand il eut achevé d'écrire, le mort immobile contempla son oeuvre. Et je m'aperçus, en me retournant, que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire, pour y rétablir la vérité.

Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volé, trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes abominables, ces bons pères, ces épouses fidèles, ces fils dévoués, ces jeunes filles chastes, ces commerçants probes, ces hommes et ces femmes dits irréprochables.

Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre.

Je pensai qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe.

Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entrouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allai vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt.

Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du suaire.

Et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu : " Elle aima, fut aimée, et mourut. "

J'aperçus :

"Etant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie, et mourut. "

...........................................................................................................................

31 mai 1887

| |

|

|

|

|